「青海波」とはどんな模様?由来や使われている場面について紹介

青海波は日本の伝統的な模様のひとつであり、無限に広がるような波を表したものです。未来永劫へと続く幸せへの願いが込められた柄であり、着物や手ぬぐいなど身近なアイテムにも使われます。このコラムでは青海波の意味と使われる場面、自分で青海波をデザインする方法について解説します。

「青海波」の読み方と意味

「青海波」は「せいがいは」と読み、穏やかな波がどこまでも続いている様子を表現した模様を意味します。「未来永劫に」「平穏な生活が続いていくように」という意味が込められた縁起のよい柄とされています。また、災厄を水に流して清める模様ともいわれ、厄除けの意味が込められることもあります。

青海波はもともと雅楽の演目のひとつで、その雅楽の登場人物がまとっていた装束の模様に使われたことから、波のような模様を意味する言葉として親しまれるようになりました。

この模様の発祥は古代ペルシャにまでさかのぼるとされています。もともと古代ペルシャの王朝で使われていた模様であり、飛鳥時代にシルクロードを経て日本に伝わったとされています。

青海波は全面に敷き詰められることが多いですが、ところどころ模様が破れたように途切れているパターンの青海波も使われることがあります。このような途切れた青海波は「破れ青海波」として知られています。

青海波が使われる場面

青海波の模様が使われやすい場面についても確認しておきましょう。

青海波は着物、長襦袢(じゅばん)、手ぬぐいなど、身近な衣服で使われやすい模様です。茶碗、湯呑、急須、ポット、グラスなど、陶磁器やコップなどの模様として使われることもあります。のれんの模様としても描かれることが多いです。

また、道路のタイルや壁面のレンガも、青海波のような模様で敷き詰めている場合があります。このように、青海波は身近な衣服や陶磁器から、壁や道路のタイルの模様にも使われる、汎用性がある模様といえるでしょう。

青海波をデザインする方法

ここからは、青海波の作り方をいくつか紹介していきます。

まずは、Illustratorを使った青海波の作成方法を紹介します。好きな色や線の太さに調整して作ってみてください。

今回は線の太さは4pt、線の色はC:67 M:53 Y:0 K:43、塗りの色は白に設定しています。

STEP1 円を 2つ作る

まず、「楕円形ツール」を選択し白紙の上でクリックすると、楕円形オプションが出てくるので作りたい大きさを入力します。この時「楕円形ツール」が見つからない場合は「長方形ツール」を長押しすると「楕円形ツール」が出てきます。

今回は100px×100pxの大きさで作成します。入力したらOKをクリックし、100px×100pxの円を作成します。

先程と同じ要領で円を作成します。こちらは一番内側の円になります。

今回は20px×20pxで作成します。

円が2つできたら、小さい方の円を大きい円の中に配置し、整列ツールの「垂直方向中央に整列」と「水平方向中央に整列」で中心に配置します。もし整列ツールが見つからない場合は「ウインドウ」から「整列」を探して選択してください。

STEP2 円を増やす

円を2つ揃えたら次は大きい円と小さい円の間に2つ円を増やしていきます。「オブジェクト」から「ブレンド」の「ブレンドオプション」をクリックします。

間隔の項目を「ステップ数」にし、数字を「2」にします。これでブレンドオプションの設定ができました。

先程のように「オブジェクト」から「ブレンド」の「作成」をクリックします。

これで円を2つ増やすことができました。

STEP3 パターンを作成する

先程作成した円をパターンにしていきます。パターンにすることで模様として使用できます。

「オブジェクト」から「パターン」の「作成」をクリックします。

「パターンオプション」が開くので、それぞれの項目を設定していきます。

まず、「タイルの種類」の項目を「レンガ(横)」に設定します。

次に幅はそのままで高さを幅の1/4の大きさに設定します。今回は幅が104pxなので26pxにしています。

最後に「重なり」を「左を前面に」と「下を前面に」に設定すると青海波のパターンがスウォッチに登録されます。

STEP4できあがり

好きな形のツールで図形を作成し、塗りの色を「スウォッチ」から選択します。もし「スウォッチ」が見つからない場合は「ウインドウ」から「スウォッチ」を探して選択してください。

これで青海波が作成できます。

方眼紙を使って青海波を描く方法

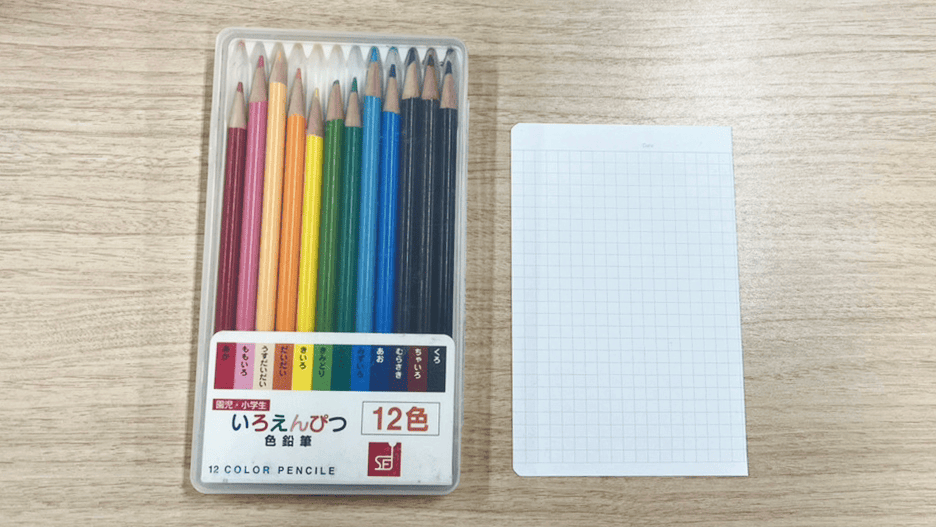

続いて方眼紙を使った青海波の描き方を紹介します。是非好きな色で描いてみてください。

用意するものは以下の通りです。

【材料】

- 色鉛筆

- 方眼紙

STEP1 線を引く

正方形になるように縦と横に線を引きます。この線は青海波を描く目安になるものなので、薄く描いてください。

STEP2 波を描いていく

1つのマスに2段波ができるように描いていきます。1段目は波のてっぺんがマスの半分の位置にあたるように描き、2段目は1段目と交互に、波のてっぺんがマスの上の角にあたるように描きます。

全体的に波の外側が描けたら内側を描いていきます。内側の波は3~4本描きます。

STEP3 完成

全ての波が描けたら完成です。下部に薄く色を塗りグラデーションを付けるなど、アレンジしても良いでしょう。

まとめ

青海波は昔からある縁起の良い模様のひとつで、身につけるものから壁や床まで、様々な場面で親しまれています。同心円を重ねた模様という特徴から、Illustratorや手書きでデザインすることも可能です。青海波の意味と由来を知り、ぜひ身近なもののデザインに取り入れてみてください。

今回紹介した青海波以外にも、日本の伝統的な模様は数多く存在します。以下のコラムでも和柄・伝統模様を紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。

和柄に関するコラムを見る